| Костюмы >>> Статьи о костюме >>> Обувь. | ||||||

|

Как современный горожанин ответит на вопрос "Какую обувь носили русские крестьяне до революции?" Скорее всего так: "Сапоги, лапти, валенки". Возможно, любители народных сказок добавят еще "опорки". Будет ли этот ответ верным? Да. Полным и точным? Нет. Русские крестьяне носили обувь, подразделявшуюся на три типа в зависимости от материала, из которого она была изготовлена: кожаную (например, сапоги), лыковую (например, лапти), и валяную из войлока (например, валенки). Поговорим отдельно о каждом из этих типов.

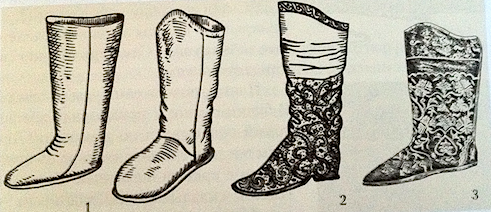

Кожаная обувь. Сапоги всегда делались "на косую колодку", то есть с различием правого и левого сапога. Основной цвет сапога был темный (чаще всего черный), но для украшения по голенищу делались вставки цветного сафьяна(1)Сафьян - мягкая тонкая кожа из овечьих или козьих шкур, окрашенная в яркие цвета. Поскольку производство сафьяна было сложно и дорого, то очень ценилась, и использовалась только для шитья праздничной обуви. - красного, желтого, зеленого. По каблуку и линии вдоль подошвы могли использоваться медные заклепки. В некоторых губерниях России к верхнему срезу сапога пришивали кисточки из бисера и гаруса(2)Гарус - шерстяная специальным образом сученая пряжа, которая использовалась исключительно для украшения праздничной одежды..

Интересно, что самые ранние русские сапоги (10 век) делались на мягкой подошве, и были сравнительно короткими (до середины икры). Сапоги на жесткой подошве появляются в 14 веке, сапоги на каблуках - только в 17 веке.

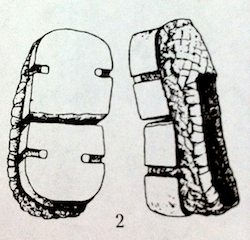

Сапоги носили с онучами (см. ниже) или с шерстяными белыми или цветными чулками (см. ниже). Считалось особым шиком выпускать из сапога нарядно украшенный или расшитый край чулка или онучи. Кроме того, праздничные сапоги должны были поскрипывать или постукивать при ходьбе. Для постукивания на сапоги пришивались медные набойки на каблук. Для поскрипывания подошва к сапогу пришивалась особым образом. Другой тип праздничной кожаной обуви (на сей раз, исключительно женской) - это котЫ. Их делали из черной грубой кожи в виде туфель с круглыми носами, высоким жестким задником, на жесткой подошве и невысоком каблуке. По верхнему краю котЫ часто (но не обязательно) обшивали красным сукном или холстом. Сзади на заднике делалась петля для продевания оборов (см. ниже), которыми обувь привязывали к ноге вокруг щиколотки.

КотЫ могли быть сшиты как на косую колодку, так и на прямую (без различия правой и левой ног). КотЫ спереди украшались яркими полосами сафьяна, бисером, тисненой кожей. На заднике могли быть медные заклепки. На каблук набивались медные же подковки. Носили котЫ с белыми или цветными шерстяными чулками, которые спускались от колена до щиколотки гармошкой. КотЫ были распространены по всей России, но во многих областях были более известны под местными названиями( например, в Сибири их называли "чарки", на Алтае "чибирики", в Ярославской губернии "чирики"). Впрочем, "чарками" назывался также и другой, несколько отличный от котов, тип обуви. Это был, так сказать, более зимний вариант: не туфли, а высокие глухие ботиночки, с суконной, холщовой или меховой опушкой по верхнему краю. Подобно котАм, чарки привязывались к щиколотке оборами, и носились с шерстяными чулками. Праздничные чарки украшались сафьяном, бисером, тисненой кожей. В Сибири и на Алтае также был распространен повседневный вариант чарок: это были ботиночки из мягкой дешевой кожи, с мягкой выворотной подошвой (очень похоже на мокасины индейцев Северных равнин). Такую обувь носили не только женщины, но и мужчины, и дети.

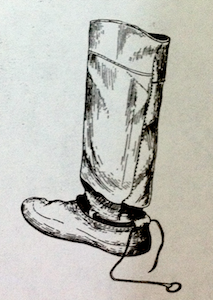

Теперь о рабочей и повседневной кожаной обуви. Так, поморские и сибирские бахилы (мужская рабочая и промысловая обувь) для большей прочности и долгоноскости в процессе изготовления пропитывались рыбьим жиром, смазывались дегтем, вымачивались в соленой воде. По носку и заднику пришивались дополнительные полоски кожи (часто не одна), для придания обуви дополнительной прочности. Часто внутрь бахилы пришивалось две стельки с зазором между ними, чтобы в этот зазор можно было подкладывать сено или войлок, для утепления обуви.

"УлЕди" - мягкая кожаная мужская рабочая обувь, в основном зимняя ("у льда"). Бытовала в Архангельской и Вологодской областях. Это были высокие мягкие сапоги из выворотной кожи. Невысокие уледи носили с онучами, и закрепляли на ноге оборами. Уледи с голенищами носили с шерстяными чулками, и использовали исключительно для ходьбы на лыжах. Прообразом современных "сапог на меху" являются сибирские зимние повседневные "ичеги" ("ичиги"): мужская и женская обувь из овчины мехом внутрь.

Лыковая обувь.

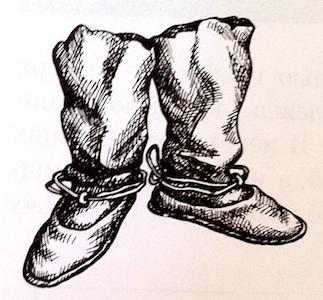

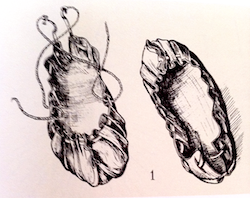

Лапти. Лапти могли плестись на прямую либо косую колодку, с круглым, трапециевидным или прямоугольным носом, с высоким или низким задником, с дополнительными петлями на боках (для продевания обор). Лапти носили с онучами, которые прикреплялись к ноге оборами.

Праздничные лапти (т.н. "писаные") плелись из узких полосок лыка, крашеных в красный и черный цвета. Также, часто вплетали яркую тесьму, бисерные ленты. Оборы для праздничных лаптей делали яркими и узорчатыми, что выгодно подчеркивало белизну праздничных онуч.

С лаптями было связано множество поверий, примет и волхований. Так, старый лапоть, повешенный в курятнике или коровнике, способствовал яйценоскости кур и плодовитости коровы. Чтобы вызвать дождь, в засуху полагалось пустить по реке лапоть, наполненный специальными "волшебными" травами. Когда сваха отправлялась сватать невесту, ей вслед полагалось кинуть лапоть, чтобы сватовство вышло удачным. И так далее.

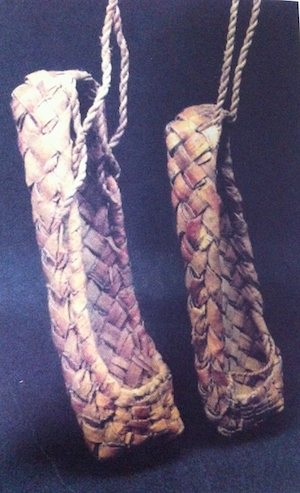

Кроме лаптей, существовала еще разновидность лыковой обуви, носившаяся без онуч и обор: так называемые "ступни". Это были берестяные полусапожки высотой до середины икры и с очень широким голенищем. Носили их во время летних хозяйственных работ, и в любое время года на хозяйственном дворе. По обычаю, несколько пар ступней стояли около крыльца, чтобы можно было быстро выскочить на улицу, просто всунув ногу в обувь. (современным аналогом ступней на дачах являются всем известные азиатские высокие галоши).

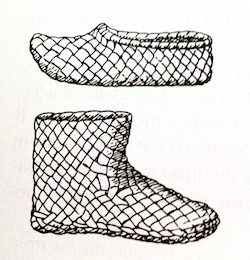

Войлочная обувь. Валенки валяли "на прямую колодку", не различая правую и левую ноги. Высокие голенища для удобства ходьбы можно было слегка надрезать. Часто к валенкам прикреплялась плотная кожаная подошва (это явно прообраз "валенок с накатом" - резиновой подметкой, что мы все носили в детстве). Валенки изготовлялись специальными мастерами ("кАталями"). Можно было заказать повседневный (серый, черный, коричневый) или праздничный (белый) вариант. Белые валенки часто украшались вышивкой, бисером, гарусом, кистями, яркой тесьмой. Самыми известными праздничными валенками были "кухморские", изготовлявшиеся мастерами Малмыжского уезда Вятской губернии. Интересно, что валенки появились в России достаточно поздно (в Сибири - в середине 18 века, а в Европейской части России - в начале 19 века). До этого зимой русские люди носили меховую обувь, типа северных унтов. Онучи (портянки) - тряпичные обертки для ног, использовавшиеся с любым видом обуви, как мужским, так и женским. Их делали из холста или сукна. Онучи приматывались к ноге оборами (см. ниже). Праздничные онучи делались тонкими и мягкими, их верхний край украшался вышивкой, бисером, гарусом, красными лентами. Холщевые онучи носили летом, суконные - зимой. В особенно холодные дни надевали две пары онуч одна на другую, да еще и прокладывали между ними сено или кудель для тепла. Мужские онучи были длиной до колена, женские - до середины икры. Кстати, женщины летом часто носили онучи вообще без всякой обуви: нога обвивалась от щиколотки до колен (это было удобно на сенокосе, чтобы тяжелые рубахи, сарафаны или поневы не обвивали икр и не мешали работать). обратно >>>

Чулки в русском быту могли быть вязаные, холщовые, суконные, войлочные, а также из тонкой кожи и меха. Их делали до колена и выше, и выкраивали (или вывязывали) без пятки. Чулки не должны были обтягивать ногу плотно: их приматывали к ноге круглыми подвязками из ткани. Оборы - это длинные шнуры, которыми обувь привязывалась к ноге. Оборы могли быть веревочные, лыковые (для повседневной обуви), плетеные, вязаные, тканые (для праздничной обуви), ременные (для мужской рабочей обуви). Оборы пропускались в петлю на заднике обуви, а затем либо обматывались вокруг щиколотки (праздничный вариант), либо вокруг голени (вокруг онучи), либо под ступней ("охотничий" вариант). обратно >>>

| ||||||

Литература

|