|

Костюмы >>>

Статьи о костюме >>>

Что в каком возрасте носили русские люди (часть 2 : 25-40 лет). |

||||||

часть 1: от рождения до 25 лет >>> часть 3: после 40 лет >>> | ||||||

|

В возрастной период с 25 до 40 лет одежда русских крестьян определялась не столько возрастом, сколько семейным положением и социальным статусом носящего. При этом, поскольку в русской деревне возраст в 25 лет считался предельно допустимым для создания семьи, то с этого момента все люди делились на две категории: "нормальные" (семейные) и те, кому не повезло. И естественно, будучи своеобразным вариантом "паспорта", костюм отражал это различие в первую очередь. Замужняя женщина 25-40 лет (баба).

Говоря об отличии бабьего наряда от девичьего, необходимо помнить, что русский традиционный костюм делился на 4 различных типа. И для каждого типа изменение в одежде, отражающее изменение семейного положения, было разным. Сарафанный комплекс (Север и Центр России, Сибирь). В ряде областей незамужние девушки ходили только в длинных льняных рубахах (в нашем современном понимании, платьях). В этом случае после замужества для них становился обязательным сарафан с передником. В тех же деревнях, где девушки уже носили сарафаны до замужества, по выходе замуж их сарафаны начинали делаться из более дорогого и добротного материала. Понева(2)Юбка определенного покроя. же здесь выступала исключительно как ритуальный предмет, и надевалась на один день (собственно на обряд "вскакивания в поневу" - символ замужества). Поневный комплекс (Юг России). В этих областях сарафан зачастую считался одеждой как раз девичьей, в противоположность поневе – наряду замужней женщины. Так что вышедшая замуж девушка просто меняла "модный" сарафан на традиционную поневу. Для комплексов с андараком и кубильком, изменения затрагивали только головной убор. Согласно деревенским верованиям, считалось, что в первые несколько лет семейной жизни юная женщина способна делиться своим недавно разбуженным плодородием с другими людьми и с природой в целом. Это "излучение плодоносящей силы" отражалось в костюме молодой жены в течение всего периода "красования" (а вот длительность этого периода уже зависела от традиции конкретной деревни. Это мог быть 1 год, 3 года, 5 лет, "до рождения первого ребенка", "до наступления третьей беременности", и так далее. Но, практически нигде "красование" не длилось менее 1 года и более 5 лет). "Красующаяся" молодуха могла продолжать носить свои девичьи наряды. Правда, было два ограничения. Во-первых, конечно же, менялся головной убор. Оставляющий открытыми волосы девичий "венец" заменялся на скромный повойник по будним дням, и украшеную богатой ритуальной вышивкой закрывающую волосы шапочку (сороку, лобазню, борушку, кику и так далее) по праздникам. Во-вторых, из наряда замужней женщины полностью исключались все нетрадиционные (читай, "городские") детали, как то перчатки, галоши, зонтики и пр. Во время периода "красования" женщина могла также продолжать носить ленты на своем головном уборе, только теперь они прикреплялись не к волосам, а к шапочке. Изменялась тематика вышивки, украшавшей головной убор и одежду: вместо девичьих "лебядок" и "Древ Жизни" женщина начинала носить "лягушечку" - стилизованное изображение Богини в позе рождения (к слову, если более старые образцы "лягушечек" изображают рожающую Богиню весьма натуралистично – даже излишне натуралистично, на современный взгляд – то с течением времени и, вероятно, под влиянием церкви, изображение превратилось в нечто стилизованное и малопонятное). Во многих областях Росии после рождения первого ребенка на головной убор женщины добавлялись рога (еще один символ Богини-Матери). Рога могли быть высотой до 30 см, или напротив, быть едва намеченными – это уже обуславливалось традицией конкретной деревни. Кроме того, если бездетные молодухи могли вышивать на своих шапочках Богиню просто красным шелком, то имеющие детей бабы обязаны были изображать Рожаницу, используя золотую перевить (нить, обвитую тонкой золотой проволокой), речной жемчуг и янтарь. После окончания периода "красования" бабий наряд постепенно становился менее ярким (деталей красного цвета становилось все меньше, и использовался более темный оттенок цвета), зато более дорогим. Кроме того, постепенно уменьшалось количество деталей, входящих в наряд, зато становилась обязательной дорогая меховая шуба. То есть, главное украшение женщины – излучение плодородия – с возрастом уступало место чисто земным признакам успешности и богатства. Женатый мужчина 25-40 лет (мужик).

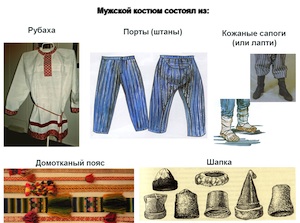

Сразу после свадьбы мужской костюм становился подчеркнуто традиционным. Исчезали "спинжаки с карманАми", часы с цепочкой, тросточки, высокие украшенные цветами и лентами шапки. Зато становился обязательным такой предмет, как кафтан, желательно, из дорогой и добротной ткани (если молодежь еще могла кафтаном и пренебречь, заменяя его жилеткой, то для женатого мужчины подобный "выпендреж" уже был невозможен). Также, обязательными для женатого мужчины считались кожаные сапоги (в теплых районах страны – как праздничная обувь, в холодных – как повседневная), и длинная (до земли) меховая шуба мехом внутрь, крытая дорогой материей. В украшение повседневных рубах и поясов включались незаметные (но обязательные) символы, призванные увеличить мужскую силу и способность к оплодотворению (петухи и/или павы, как символы солнца и мужской энергии, свастика, громовое колесо). Яркий алый цвет праздничных рубах сохранялся только первые несколько лет семейной жизни (параллельно периоду "красования" у женщин). Затем он заменялся на более темные оттенки красного. Также для женатых мужчин допускались пестрядинные рубахи (как повседневные). В случае, если даже сравнительно молодой мужчина становился старшим в роду, он надевал синюю рубаху, как признак своего статуса. Незамужняя женщина 25-40 лет (старая дева, пустышка, бобылка). Однако, помимо старых дев, в деревне существовала другая категория незамужних женщин: так называемые "чернички". Черничками становились девушки, которые до наступления 25 лет объявляли о своем нежелании выходить замуж вообще. Такие девушки считались чем-то вроде монахинь в миру, и пользовались в деревне подчеркнутым уважением. Одежда черничек была, естественно, черного или темно-серого цвета. Костюм включал в себя минимальное количество деталей. В отличие от старых дев, чернички могли носить либо узкий скромного покроя сарафан, либо узкую темную юбку (иного покроя, нежели понева). Также, чернички могли носить кожаную обувь. Неженатый мужчина 25-40 лет (бобыль). Естественно, костюм бобыля не мог включать в себя детали красного цвета. Поскольку бобыль не мог становиться главой рода – то и синяя рубаха была для него под запретом. То есть, оставались те же цвета, что и для старых дев – белый, черный, коричневый, темно-серый. Скромные обережные вышивки на рубахе делались даже не светло-розовым, а серым цветом. Бобыль не имел права (да, в принципе, и достатка) носить богатую меховую шубу и кожаные сапоги. Также, бобылям были запрещены широкие тканые пояса. Вместо них полагалось носить свитые из некрашеной шерстяной нити "веревочки".

| ||||||

Литература

|