| Костюмы >>> Реконструкции >>> Праздничная рубаха ярославского дружинника | ||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

Оригинал этой рубахи встретился нам в двух музеях: Государственном Историческом музее (там он был помечен как “Праздничная рубаха знатного человека”), и Ярославском музее-заповеднике (там говорилось “Праздничная рубаха княжеского дружинника”). Противоречия здесь нет: к 17 веку дружинники уже воспринимались как люди не простые, и заметное количество русских дворянских родов восходит именно к дружинникам. Подлинная рубаха сшита из тонкой кисеи(1)Кисея - чрезвычайно легкая, прозрачная бумажная ткань полотняного переплетения, у которой нити основы попарно обвивают нити утка, взаимно перекрещиваясь между собой, тогда как уточные лежат отдельно и совершенно прямо. (она же муслин). Мы взяли муслин, продающийся в магазинах. Покрой полностью скопирован с оригинала:

"Разрез для лошади" имеет то же назначение и происхождение, что и подобные разрезы на кольчугах русских витязей. Для чего он нужен? Судите сами: воинский доспех должен закрывать фигуру до колен. Если разреза нет, то как садиться на лошадь? "Боком", как европейские дамы? Или задирать кольчугу до талии? Рубаха богато украшена золотой вышивкой и галуном(5)Галун - тесьма, расшитая золотыми, серебряными и яркими разноцветными нитями.. Золотую вышивку в те поры заказывали в женских монастырях, при которых существовали специальные золотошвейные мастерские. Изначально послушницы, работавшие в этих мастерских, расшивали исключительно предметы церковного обихода. Но впоследствии монастыри стали брать заказы у знати, а с 15 века – торговать золотой вышивкой на экспорт (в Европу). С 17 века вещи, сделанные монастырскими мастерицами, вошли и в крестьянский обиход (в основном это были девичьи и женские головные уборы).

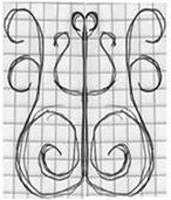

Узор, использованный для украшения этой рубахи – чисто декоративный, пришедший из Византии вместе с христианством и церковной утварью. Никакой языческой символики, типа плодородия и силы, он не несет (и то, знатным людям, живущим в городах, не было необходимости задабривать "деревенских" хозяев дождя-урожая-пашни...). Кстати, по этой же причине на рубахе отсутствует контурный "огненный" оберег – к 17 веку в городах уже забыли, что это такое и для чего нужно. Впрочем, на самом деле, этот узор есть не что иное, как стилизованное изображение Рожаницы в позе родов / Древа Жизни / скифской змееногой богини – одним словом, все той же палеолитической Великой Матери. Разумеется, послушницы-золотошвейки совершенно не подозревали о подобных семантических глубинах, а просто копировали образцы предыдущих веков (и вообще, эволюция смысла "священных" узоров – это "тема для отдельной лекции"(С) Д.А.Мачинский, и об этом не здесь). Во время сбора яблок в Форте Росс одна наша участница, увидев владельца рубахи с длинной рогатиной в руке, сказала: "Сотник!" Прозвище приклеилось.

| ||||||||||||||||

Литература

| ||||||||||||||||